神社を参拝をして、家族の幸せを祈り神さまの恵みをいただく神社では、丁寧な作法で神様に失礼のないようにすることが基本。

風水では神社を参拝することは開運につながります。

今回は開運を導くために覚えておきたい神社を参拝する時の礼儀作法を説明していきます。

神社を参拝する時の服装は?

神社を参拝する時の服装は、綺麗で清潔な服装、肌の露出が少ない洋服を選び、神様に対して失礼のないようにしましょう。

特に気をつけることはサングラスや帽子、フォーマルなシーンと同様に着用しないことです。

フォーマルなシーン、ホテルやレストランなどでも襟付きのシャツ、ジャケット着用、ノースリーブNG、素足のサンダルNGなど、ドレスコードがあるのと同じと考えてください。

神社の神職は神様に対するとき、目上の方に接するように正装しているので、神社参拝の時には、服装をただすようにしましょう。

社殿の中などの特別な場所で祈祷する場合は、男性はスーツにネクタイ着用、女性も同等の服装を必要となることもあります。

▼関連記事

風水からみる自分の繭気属性の調べ方と属性別パワースポットを解説

神社敷地内のマナー

神社の敷地内は神聖な場所であり、神様が奉られている場所。

しっかりマナーを守り神様に失礼のない行動をし、他の参拝客の方に迷惑をかけないようにしましょう。

・飲み物や食べ物を持ち込み飲食をして歩いたりしない

・ゴミを捨てない

・大きな声でお喋りをしない

・過度な写真を撮ることを控える(神殿内の写真撮影は一般的に禁止されています)

・神殿がある階段からはベビーカーの乗り入れは禁止です

・サングラスや帽子を着用しない

神社を参拝する時に覚えておきたい基本

神社を参拝するときの服装と、マナーを簡単に説明しました。

ここからは、実際神社に行く時に覚えておきたい参拝の基本を説明していきます。

鳥居をくぐる前に一礼をする

神社の鳥居は、一般社会と神域を区切る結界のような意味があるといわれています。

目上の方のお宅を訪問するように、一礼してからくぐり、また参拝を終えて境内を出る時も社殿の方に向き直って一礼しましょう。

参道は真ん中を避けて歩く

参道の真ん中は正中(せいちゅう)と呼ばれ、神様の通る道なので、中央を避けて進むのは敬意で、少し左右に寄って歩きましょう。

また参道の中央を横切る時は、軽く頭を下げながら通ったり、中央で神前に向き直って一礼してから横切るという敬意の表し方もあります。

参拝のする時の作法

ここからは参拝する時の礼儀作法を説明していきます。

(1)手水舎で手と口を清める

お参りする場所に近づくと、手水舎(てみずや、ちょうずや)があります。

手水舎の水で心身を清めることを「手水をとる」といいます。

1.ハンカチを用意してから右手でひしゃくを持ち、水を汲んで左手を洗う

2.左手に持ち替えて右手を洗う

3.右手に持ち替えて左の手のひらに水を受けて、口をすすぐ

4.ひしゃくを立て残った水が柄(持ち手)に流れるようにして柄を洗いましょう

5.ひしゃくをもとあった場所に伏せて戻す

※洗った水が水盤(きれいな水が貯まっているところ)の中に戻らないように注意し、使う水は1つの動作ごとに1/3が目安です。

※ひしゃくに直接口を付けないように注意しましょう。

※含んだ水を出すときはひざをかがめ口元を隠しましょう。

(2)拝礼の仕方は二礼二拍手一礼が一般的

お賽銭箱の上に鈴があるときは、それを鳴らすことができます。

その音色で、参拝者をはらい清めるという意味があるので、鈴を鳴らしてからお参りの気持ちを整えお賽銭を入れます。

お参りは二礼二拍手一礼

1.一度姿勢を正し、深いお辞儀を2回行う(二拝)

2.胸の高さで、右手を少し引いて(ずらして)手を合わせます。肩幅程度に両手を開き、2回打つ(二拍手)

3.手をきちんと合わせて心を込めて祈る

4.深いお辞儀をする(一拝)

神社によっては拍手の回数が違うところなどもあるので、やり方を説明している看板があればそれにならいましょう。

▼関連記事

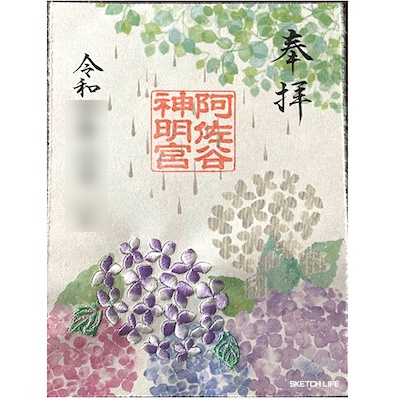

神社によって趣向が楽しみ!参拝した証しの御朱印

御朱印は参拝した証しなので、参拝した後にいただくようにしましょう。

御朱印を授与していない神社も多くあるので、行きたい神社のホームページを事前に確認してみましょう。

▼関連記事

神社でいただく御朱印とは?御朱印帳の種類と御朱印のいただき方

参拝記録共有サイト『ホトカミ』

参拝記録共有サイト『ホトカミ』は人気があります。

ご利益やアクセスなどチェックしたり、参拝した人のコメントや写真を見たり、登録して自分の参拝した場所をシェアして楽しむことも、新しい発見をするので楽しいです。

開運を導くために参拝する神社。

神社は神様がいらっしゃる場所なのでマナーを守って、日頃の感謝をお伝えしたいですね。

参拝をする時に覚えておきたい基本をしっかりしてお参りすれば、神様も運の後押しをしてくれるでしょう。

▼関連記事